四季が豊かな日本には、四季折々を表現するとても独特ないいまわしがたくさんあります。時候の挨拶がその例で、寒中の候、大寒の候など‥

たとえば、「大寒の候、皆様には益々のご健勝のほどお喜び申し上げます。」

風水では、大寒の日に産卵された卵を食べると健康運と金運がアップすると言われています。寒さの中で栄養を蓄えて産まれてくる卵は、滋養が豊富であると考えられ、食べると1年間健康に暮らせるとも言われています。

立春から始まり、大寒で締めくくられる日本の1年、ここでは、大寒の意味や時期・期間、古来からの風習などを紹介していきます。

大寒の候の読み方と意味(時期)

この文字そのものの読み方はそれほど難しくはないですね。

「だいかん」と読みます。で、大寒の意味ですが、二十四節気の24番目、例年ですと1月20日ごろになります。冬至から約1月後という覚え方が簡単かもしれません。ちなみに、大寒には、期間としての意味もあり、1月20日~2月3日まで、つまり、1月20日(大寒)から、次の節気の立春前日(つまり、節分※)までの期間となります。

ちなみに、2021年は春の始まりである立春が2月3日になり、その前日である節分が2月2日になりますが、節分が2月2日になるのは、なんと明治30年以来124年ぶりということです(2022年~2024年は2月3日、2025年に再び2月2日)。

※節分とは、立春・立夏・立秋・立冬の前日を指します。つまり、季節をわける区分点を節分と呼ぶわけで、1年には4つの節分があったのですが、日本では立春を1年のはじまりとして特別なものと考えたために、立春の前日のみを「節分」と呼ぶようになったようです。

二十四節気の中では、私たちに馴染みの深く、かつ重要な夏至・冬至の二至、春分・秋分の二分は併せて二至二分(にしにぶん)と呼ばれ、これに四立(しりゅう)の立春・立夏・立秋・立冬を併せて八節(はっせつ)と呼びます。

二十四節気とは

二十四節気(にじゅうしせっき)とは、その名が示すように、日本の1年を24等分し、立春からはじまり大寒で締めくくられる、約15日ごとの季節(期間)です。二十四節気は、そもそも、中国の戦国時代の頃、季節を春夏秋冬の4等区分する暦のようなものとして考案された区分手法のひとつで、一年を12の「節気」と12の「中気」に分類し、それらに季節を表す名前がつけられています。

‥

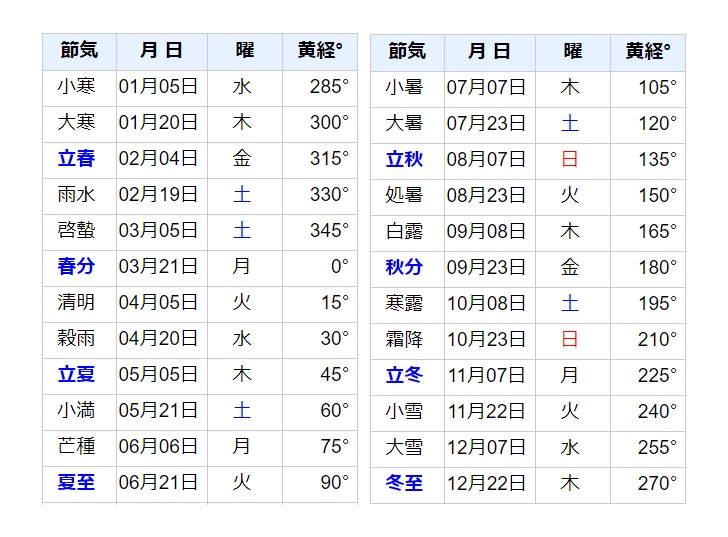

こちらは、2022年~2024年の二十四節気一覧(早見表)です。(カシオの計算サイトにて計算。便利です)

2024年の二十四節気一覧(早見表)

2023年の二十四節気一覧(早見表)

2022年の二十四節気一覧(早見表)

七十二候(しちじゅうにこう)とは

七十二候(しちじゅうにこう)とは、古代中国で考案された季節を表す方式のひとつで、二十四節気をさらに約5日ずつの3つの期間に区分したものです。大寒の初候、七十二候では欸冬華となり、ふきのはなさくと読みます。ちなみに、大寒の中候は、七十二候では水沢腹堅(きわみずこおりつめる)、さらに、大寒の末候は、七十二候では鶏始乳 (にわとりはじめてとやにつく)となります。

‥

大寒に咲く花とされる‥ふきの花?、季語は?

大寒の初候、七十二候では欸冬華(ふきのはなさく)となっているところから、大寒に咲くとされる花が、ふきの花となっています。日本の季節感というものは奥が深く、調べれば調べるほどこれまでは知らなかったいろいろなことがわかってきます。

欸冬=蕗(ふき)ですが、俳句歳時記では、蕗は夏の季語なんですね‥。実際、調べてみると蕗の花(下図)が咲く時期は3-5月だそうです。

せっかくなので、蕗の季語を使って俳句をひとつほど‥。欸冬華(ふきのはなさく)についてはこちらのブログをご覧ください。

ある時は蕗味噌をなめ佗びしめる 山口青邨

‥

時候の挨拶:書き出しの言葉と例文

時候の挨拶:書き出し‥「○○の候」「○○のみぎり」「○○の折」

四季豊かな日本では、四季折々を表す表現がたくさんあります。時候の挨拶は、手紙の前文で「拝啓」などの頭語に続く書き出しの言葉です。四季の豊かな日本独特の書信の習慣です。

各月の書き出しの部分には、「○○の候」「○○のみぎり」「○○の折」などのように、先ほどの二十四節気の言葉が利用されます。みなさんもいろいろな手紙でご覧になっている通りです。

| 月名 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |

| 1月 | 新春の候 初春の候 |

寒風の候 寒中の候 |

厳寒の候 大寒の候 |

| 2月 | 晩冬の候 立春の候 |

余寒の候 梅花の候 |

春寒の候 向春の候 |

| 3月 | 早春の候 浅春の候 |

仲春の候 春色の候 |

春分の候 春暖の候 |

| 4月 | 陽春の候 桜花の候 |

陽春の候 春風の候 |

春陽の候 晩春の候 |

| 5月 | 新緑の候 立夏の候 |

新緑の候 薫風の候 |

薫風の候 青葉の候 |

| 6月 | 初夏の候 青葉の候 |

深緑の候 向暑の候 |

梅雨の候 向暑の候 |

| 7月 | 盛夏の候 小暑の候 |

盛夏の候 暑中の候 |

盛夏の候 大暑の候 |

| 8月 | 立秋の候 晩夏の候 |

残暑の候 晩夏の候 |

残暑の候 秋暑の候 |

| 9月 | 初秋の候 新涼の候 |

爽秋の候 涼風の候 |

秋涼の候 秋色の候 |

| 10月 | 秋色の候 秋晴の候 |

秋麗の候 紅葉の候 |

秋冷の候 紅葉の候 |

| 11月 | 晩秋の候 紅葉の候 |

落葉の候 向寒の候 |

霜秋の候 向寒の候 |

| 12月 | 初冬の候 師走の候 |

師走の候 寒冷の候 |

寒冷の候 歳末の候 |

「寒中見舞い」はいつ出すの?

「寒中」とは二十四節気の「小寒(しょうかん)」と「大寒(だいかん)」にあたる期間です。寒中に相手を見舞う書状なので「寒中見舞い」となります。松が明けてから、大寒の最後の日である「節分」までに送る慣わしがあります。もし喪中と知らずに年賀状を送ってきてくれた人がいれば、喪中欠礼を出さなかったお詫びを書き添えます。逆に、年賀状の出し忘れや喪中だと知らずに年賀状を贈ってしまった場合は、お詫びのひと言を添えて近況を書くようにしましょう。

※松の内とは、正月の松飾をしておく期間内(なので、松飾のある間は正月の年神祭が続いている)のことで、関東では1月7日まで、関西では1月15日までが松の内となっています。よって、松が明けるとは、正月を祝う期間が終わったということを意味します。

大寒の候、文例は?

・大寒の候、皆様にはお変わりなくお過ごしのこととお喜び申し上げます。

・大寒のみぎり、ますます御発展のこととお喜び申し上げます。

・大寒の候、皆様には益々のご健勝のほどお喜び申し上げます。

親しい間柄で利用する場合は、ちょっと固さを弱めて、

・大寒の候、お変わりなくお過ごしですか?

・大寒の候、皆様お元気ですか?

などでいかがでしょうか。前者はビジネスシーンや目上の方など向けのケースですね。

厳寒の候、読み方や時期、文例‥

厳寒の候は、「げんかんのこう」と読みます。この時候の挨拶は、大寒の候と同じ時期に使うことができます。つまり、大寒の1月20日ごろから次の二十四節気である立春前日までとなります。厳寒の候を使った例文としては、以下のようなものがあります。

・厳寒の候、皆様にはお変わりなくお過ごしのこととお喜び申し上げます。

・厳寒のみぎり、ますます御発展のこととお喜び申し上げます。

・厳寒の折、皆様には益々のご健勝のほどお喜び申し上げます。

‥

手紙の書き方・大和言葉の言いまわ

実例 大人の基本 手紙書き方大全・電子書籍(中川越)

一生使える手紙の文例集が一冊に! 決まり文句や注意点がよくわかり、そのまま写してすぐ使えるシーン別の実例集。日常交際からビジネスシーンまで網羅、メールでも使える文例満載。礼儀正しさが必要な手紙から、誰にも聞けない・書き方に悩む内容の手紙まで、大人が知っておくべきすべての文例を収録。時候の挨拶や「拝啓」「敬具」などの決まり文句、宛名・便箋・はがきをきれいに書く方法、意外と知らない手紙のマナーも紹介!※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。

Studio GALAの鮮やかな新春飾り・吉祥 大鯛

日本の年中行事の中で最も晴れやかな日であるお正月を彩る、Studio GALAの鮮やかな新春飾り。伝統的な素材と技術を活かした丁寧なつくりと、現代のライフスタイルに無理なくとけ込むデザインが魅力です。

縁起が良いとされる図柄を吉祥文と言います。めでたさを招来する祝いの形で江戸時代に多くの形が生まれました。守護と装飾の双方の意味で形象化されたものです。水引きで手作りされたオーナメントです。玄関などに飾り幸福を呼び込みましょう。紅白の箱入りですので、時候の挨拶や記念日などのプレゼントとしても最適です。

一目置かれる大和言葉の言いまわし・山岸弘子(宝島sugoi文庫)

いにしえの人々が大事にしてきた価値観や感性を今に伝える大和言葉。心をおだやかにしてくれるだけでなく、耳に心地よく伝わりやすいという利点も持つ。本書では、今だからこそ使いたい280の大和言葉を厳選。イエス・ノーを上手に伝える、かどを立てずに注意するなど、人間関係を心地よくする言いまわしのほか、手紙などで使える時候の挨拶も多数紹介。

まとめと関連情報

「だいかん」と読みます。で、大寒の意味ですが、二十四節気の24番目、例年ですと1月20日ごろになります。冬至から約1月後という覚え方が簡単かもしれません。ちなみに、大寒には、期間としての意味もあり、1月20日~2月3日まで、つまり、1月20日(大寒)から、次の節気の立春前日(つまり、節分※)までの期間となります。

‥

二十四節気一覧+雑節とは‥

七十二候一覧(二十四節気)とは‥

大寒の候の読み方と意味(時期)と挨拶の例文など

‥

コメント